移植に携わる

メディカルスタッフの方に

知っていただきたい

造血細胞移植後患者における

肝類洞閉塞症候群(SOS)の管理

- 【監修】

- 岡山大学学術研究院医歯薬学域

血液・腫瘍・呼吸器内科学

准教授 松岡 賢市 先生 - 岡山大学病院 看護部 入院棟3階BCR

看護師長 小倉 妥子 先生

※先生方のご所属・ご役職は、ご執筆当時のものを掲載させていただいております。

現在のご所属・ご役職と異なることがございますが、ご了承ください。

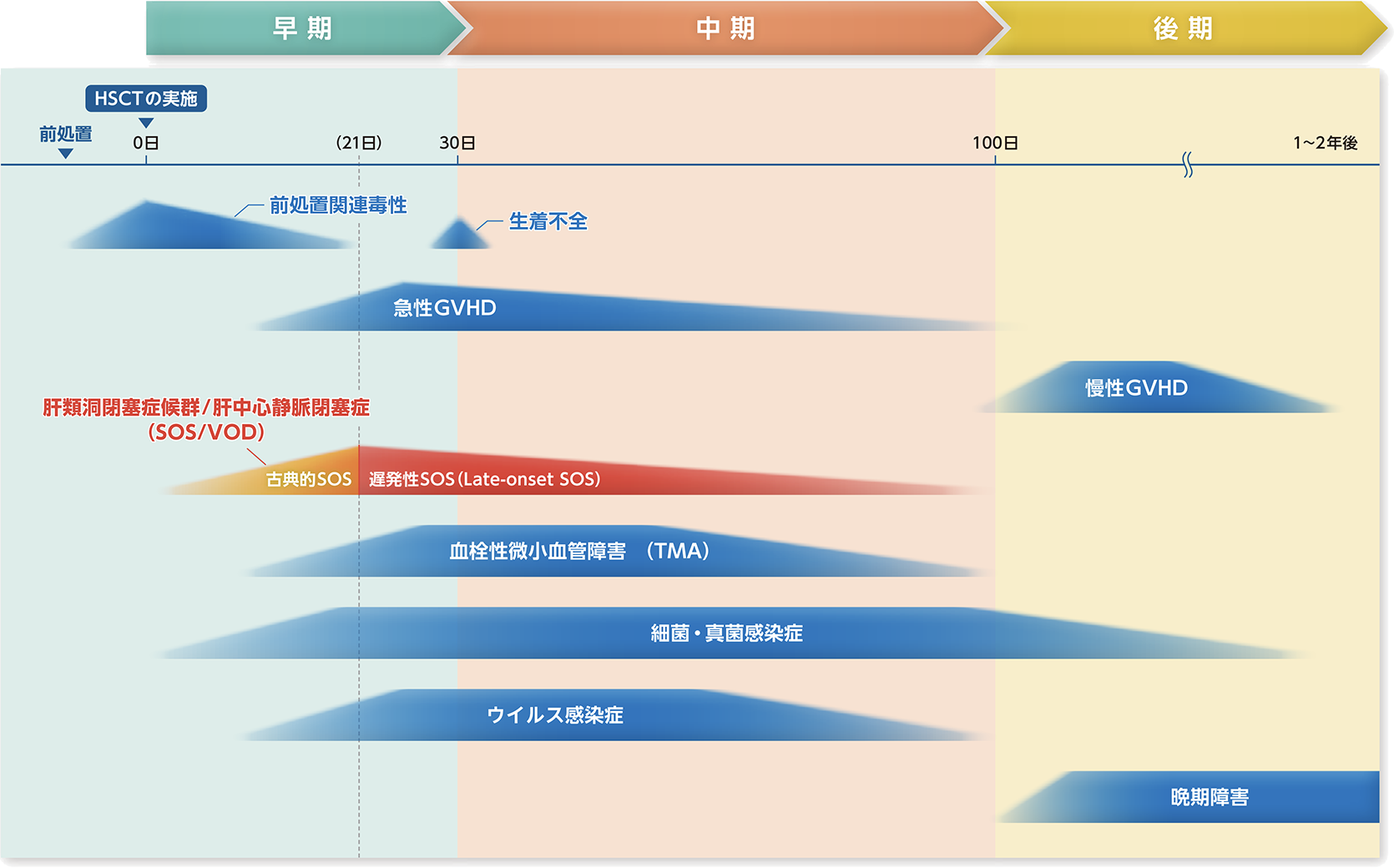

移植関連合併症の全体像

造血細胞移植は、抗がん剤や放射線照射だけでは根治を得ることが難しい造血器腫瘍に対して、根治をもたらす可能性がある治療法である。その一方で、最大耐用量を超える移植前処置(大量の抗がん剤や全身放射線照射)によって、患者の骨髄機能や各種臓器にも障害がもたらされ、様々な合併症を引き起こすこととなる。移植による生存率を高めるためには、合併症をいかに管理するかが重要なテーマになる。

下図は、移植後合併症を移植経過時期とともに示したものである。

GVHD:移植片対宿主病(Graft versus host disease)

SOSに関して

本サイトで取り上げるSOSは、移植後の比較的早期(通常3週間以内)に認められる合併症であるが、近年遅発型のSOS(Late-onset SOS)の報告も増えており、移植後100日頃までケアすることが必要である。

移植後早期の肝障害の鑑別診断はしばしば困難を伴うため、SOSを見逃さず適切に対処するためのポイントを解説する。

肝類洞閉塞症候群(SOS)の基本的情報

SOSの定義

- 有痛性の肝腫大

- 黄疸

- 体液貯留を伴う体重増加

近年、移植後21日以降に起こるLate-onsetも報告されている(参照:診断基準)

SOSの発症頻度と予後について

- 欧州造血細胞移植学会(EBMT)により実施された多施設前向き研究の結果によると、SOS発症率は、同種造血細胞移植で8%、自家造血細胞移植で3%と報告されている1)。

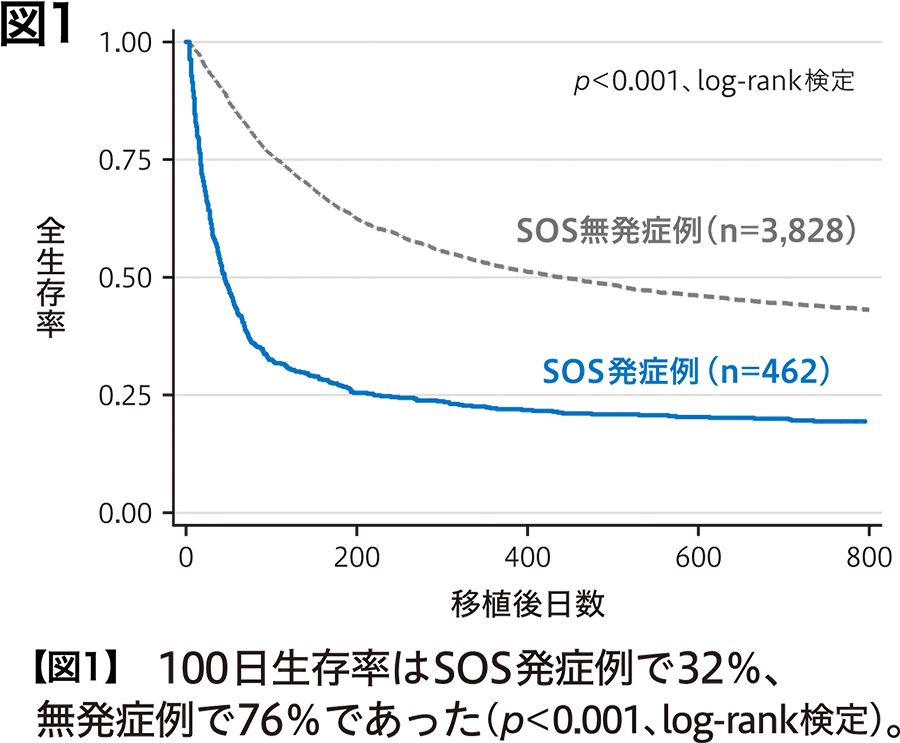

- SOSに関する国内の疫学調査では、過去に同種造血細胞移植を受けた患者(4,290例)のうち、Seattle基準によりSOSと診断された患者は10.8%(462例)で、移植からSOS発症までの中央値は12日であった2)。

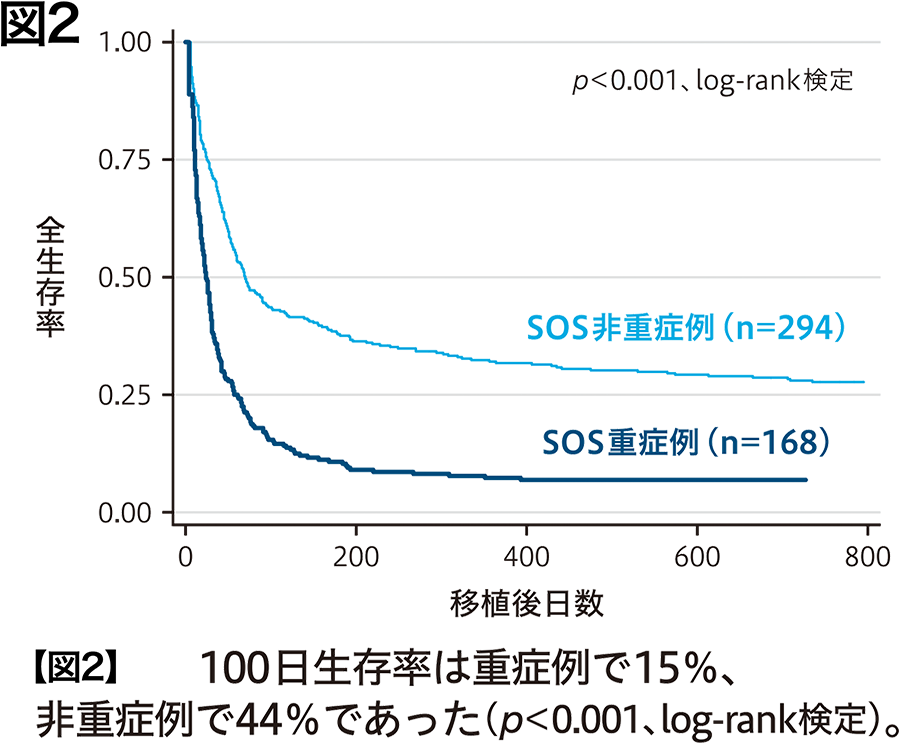

- SOS患者(462例)の移植後100日生存率は32%【図1】で、このうち重症患者(168例)における移植後100日生存率は15%【図2】であった2)。

- 目的:

- 同種造血細胞移植後のSOSの発生率、リスク因子および臨床転帰を評価する。

- 対象:

- 日本移植学会に登録されている参加施設117施設において1999~2010年に造血細胞移植を受けた4,171例(4,290件の移植)

- 方法:

- SOSはSeattle基準又はBaltimore基準に基づき診断された。全生存期間(OS)はKaplan-Meier法で推定し、log-rank検定を用いて比較した。また、SOSの重篤/非重篤別にOSを解析した。統計的有意水準は両側p<0.05と定義した。

- 1)Carreras E, et al. Blood. 1998; 92(10): 3599-3604.

- 2)Yakushijin K, et al. Bone Marrow Transplant. 2016; 51(3): 403-409.

Doctor's Comment

SOSは同種造血細胞移植を受けた患者のおよそ10%に発症する非常に予後不良な合併症である。

特に、重症化した際の死亡率は極めて高く、まずはSOSを起こさないこと、そして重症化させないことが重要である。そのためには、症例ごとにSOSのリスク評価を行い、リスクに応じた適切なモニタリングを実施する必要がある。

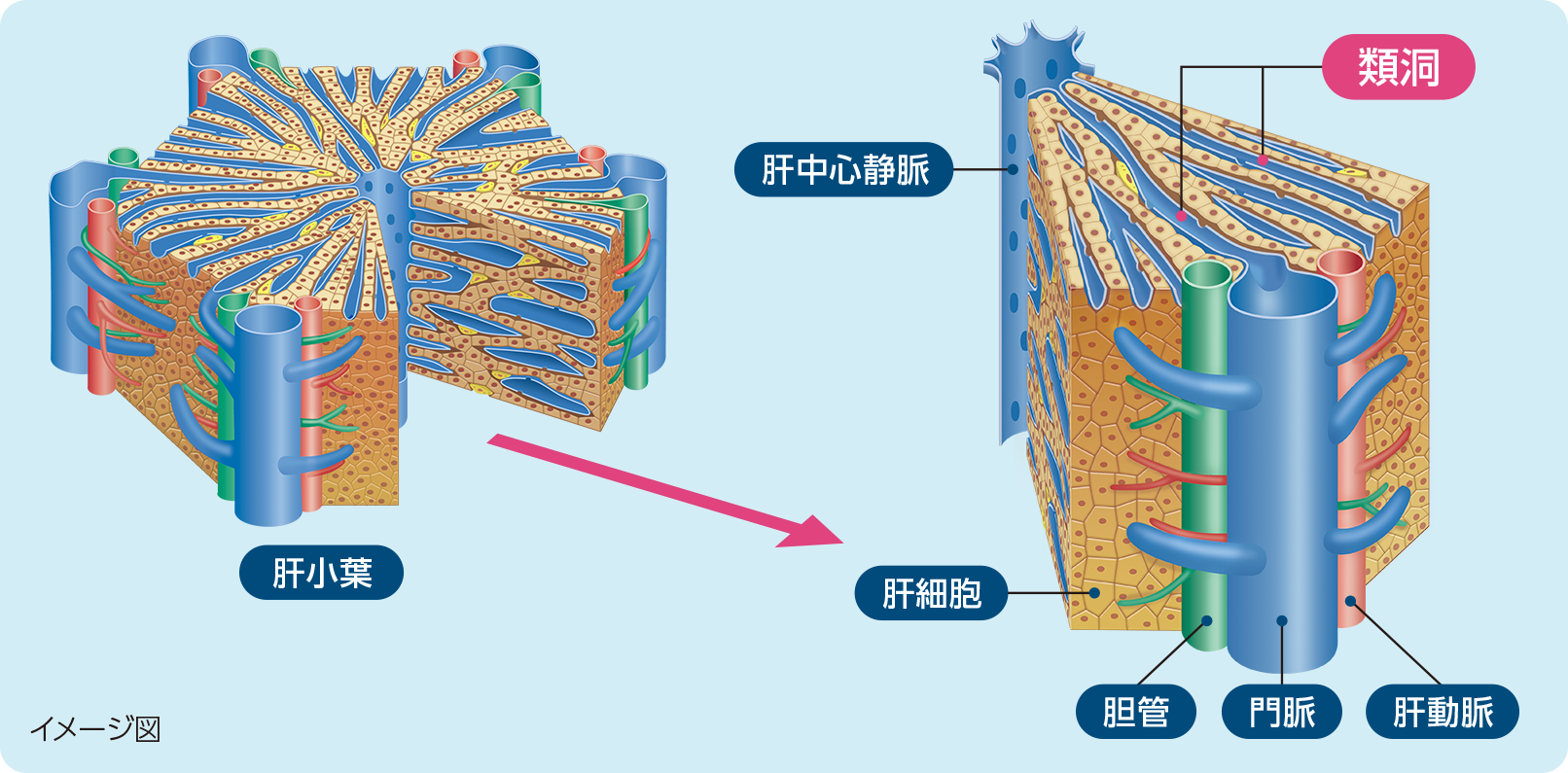

SOSの発症部位とメカニズム

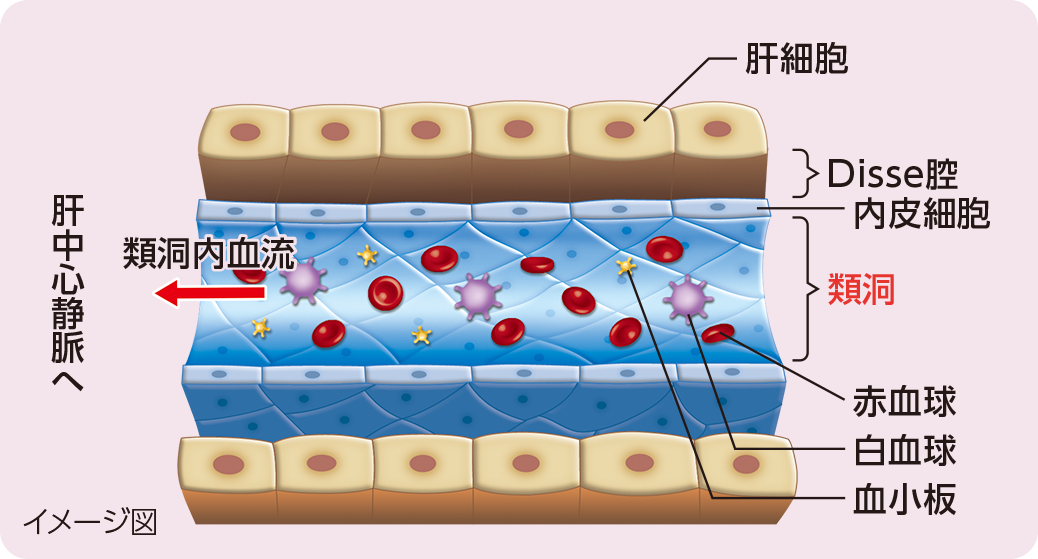

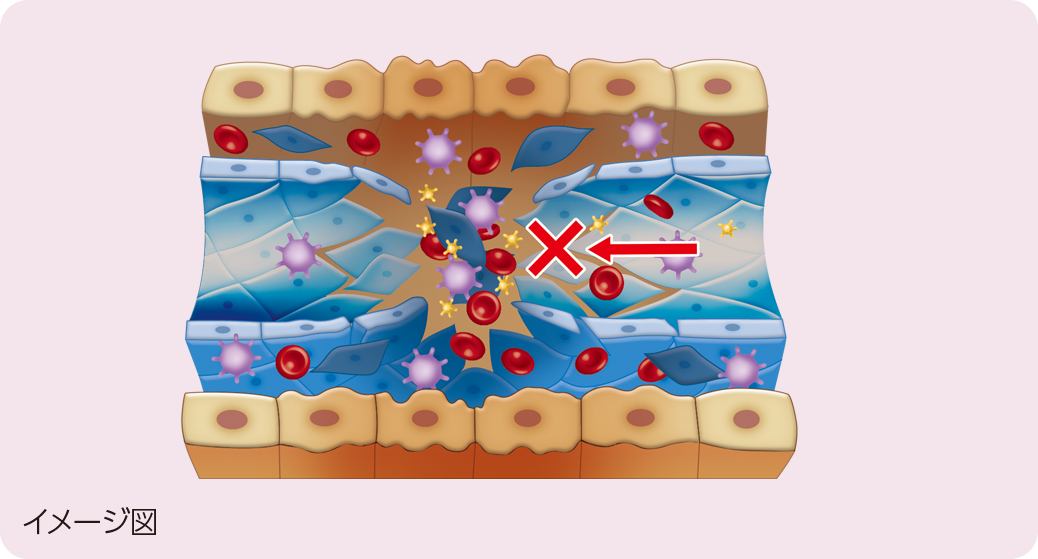

SOSは、移植前治療および前処置で使用した薬剤などの影響により、肝臓の小さな血管(肝静脈や肝類洞)の内皮障害が発生し、血栓閉塞により周囲の肝細胞が虚血・壊死することで発症する。

肝類洞内皮細胞は肝細胞と血液間の物質交換を容易にするために、一般の毛細血管内皮細胞とは異なり、基底膜を持たない。また、肝細胞と内皮細胞の間には、物質交換の場であるDisse腔という隙間が存在している。

このような理由から、肝類洞内皮細胞は種々の障害により、容易に剥離が起こりうる構造となっている。

肝類洞内皮細胞の肥大化や剥離が引き金となり、血球がDisee腔に流れ込むことで類洞が狭まり、血流の停滞が起こる。この症状を解消するため、線溶系の低下や凝固系の亢進が進み、血栓が形成される。結果として、血栓による類洞の閉塞、肝細胞の壊死といった症状が引き起こされる。

お役に立ちましたか?

お気に入りメモ