移植に携わる

メディカルスタッフの方に

知っていただきたい

造血細胞移植後患者における

肝類洞閉塞症候群(SOS)の管理

- 【監修】

- 岡山大学学術研究院医歯薬学域

血液・腫瘍・呼吸器内科学

准教授 松岡 賢市 先生 - 岡山大学病院 看護部 入院棟3階BCR

看護師長 小倉 妥子 先生

※先生方のご所属・ご役職は、ご執筆当時のものを掲載させていただいております。

現在のご所属・ご役職と異なることがございますが、ご了承ください。

SOSモニタリング(発症前の段階)

Doctor's Comment

肝類洞閉塞症候群(SOS)は発症自体が稀な疾患であるため、どのような時に・どのような患者に起こりやすいかという発症リスク因子を理解して、リスク因子を有する患者(特に複数因子を有する患者)に注意し、SOSを見逃さないことが重要である。

リスク因子の有無はSOSの重症度判定にも関与する。リスクの高い患者ではモニタリングの頻度を増やすなどして初期の徴候でSOSを疑えるようにすることが望ましい。

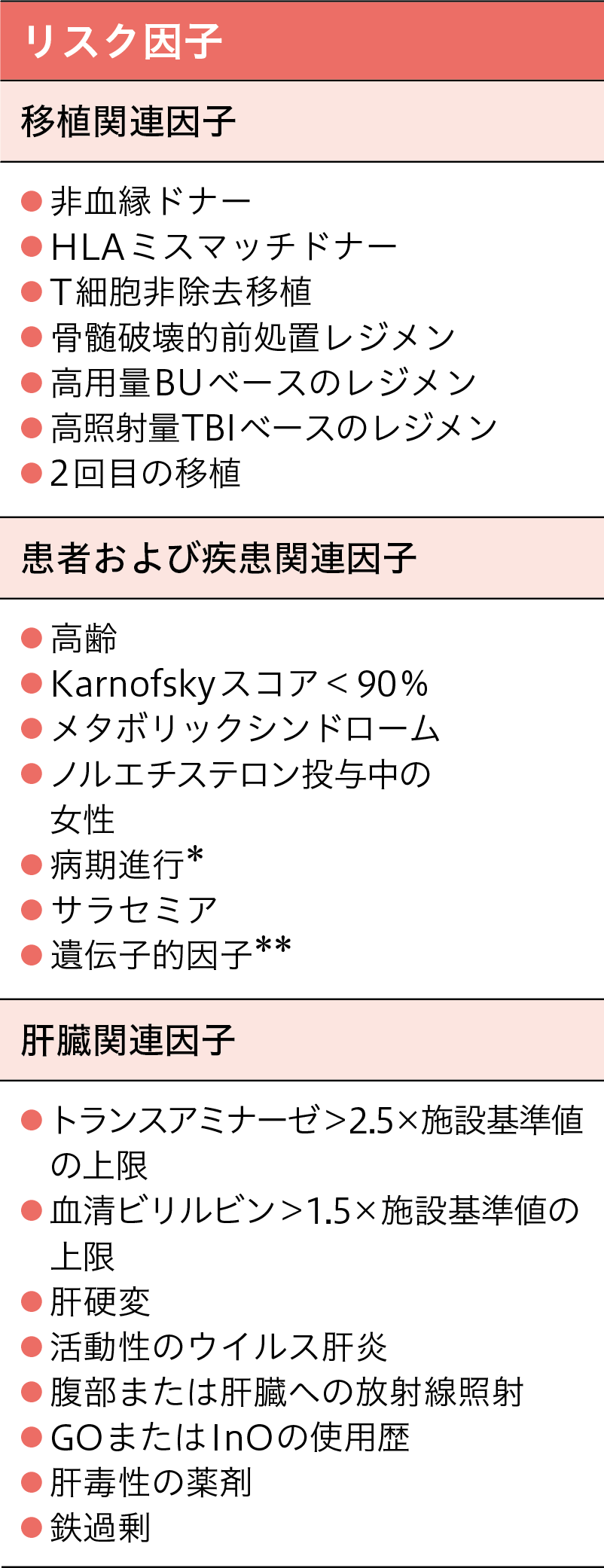

リスク因子

欧州造血細胞移植学会(EBMT)が提唱したリスク因子は、大きく3つに分類することができる。

これらのリスク因子はEBMT重症度分類とも関連している。

*2度目のCR以降、または再発・難治

**GSTM1多型、HFE C282Y、MTHFR 677CC/1298CC ハプロタイプ

Adapted by permission from Springer Nature: Springer Nature, Bone Marrow Transplant 51, Revised diagnosis and severity criteria for sinusoidal obstruction syndrome/ veno-occlusive disease in adult patients: a new classification from the European Society for Blood and Marrow Transplantation, Mohty M, et al., 2016.

Mohty M, et al. Bone Marrow Transplant. 2016; 51(7): 906-912.

移植関連因子

非血縁ドナーやHLAミスマッチドナーなど、移植後免疫合併症自体の発症リスクを高める手技や、骨髄破壊的前処置レジメンなど、肝臓を傷害しやすいレジメンがリスク因子として挙げられる。

実際の臨床上、移植に関する全てのSOS発症リスクを回避することは困難であり、個々の症例におけるリスク因子を理解した上で移植に臨む。

患者および疾患関連因子

全身状態や生理機能が低下していたり、血栓が生じやすい患者(ノルエチステロン投与中の女性)、肝障害が起きやすい疾患(サラセミア)がリスク因子として挙げられる。

また、遺伝的因子はSOS発症時にも関連のあるグルタチオンの産生・活性に関連する遺伝子多型を指す。

肝臓関連因子

肝障害の併存または肝障害を引き起こす可能性のある薬剤・治療がリスク因子として挙げられる。近年ではイノツズマブオゾガマイシン(InO)またはゲムツズマブ オゾガマイシン(GO)の投与はSOSの発症リスクを増加させることが報告され、造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA(第2版)から、新たなリスク因子として掲載されるようになった。

Nurse's Comment

看護師は、患者さんに最も身近な存在として、SOSを含む移植後合併症の徴候に気付くことのできる立場にあります。

SOSのリスク因子に関しては、医師と事前に共有し、意識的に観察を実施しています。

変化に気付いた時点で、看護師としての懸念も含めて医師へ報告しており、異常の早期発見、早期治療に繋げる重要な役割を担っています。また、個々の状態に応じた治療が進められるようにすることも重要と考えており、移植カンファレンスの場を活用し、移植チームで情報を共有しています。

移植のリスク因子の中でも肝障害の併存は重要であり、患者さんがこれらの因子に該当するか、できるかぎり正確に情報を収集する必要があります。SOSリスク因子は少なくとも移植時点までに判明するものが多いため、患者さんの情報を逐次把握するよう意識することが重要となります。

SOSモニタリング(疑いの段階)

Doctor's Comment

SOSに特異的な症状や徴候は定まっておらず、他の疾患との鑑別は決して容易ではない。しかし、早期にSOSと診断し、重症化する前に治療を開始することが重要であるため、事前のリスク評価に応じて観察や検査を強化し、SOSを疑うサインを見逃さないことが求められる。

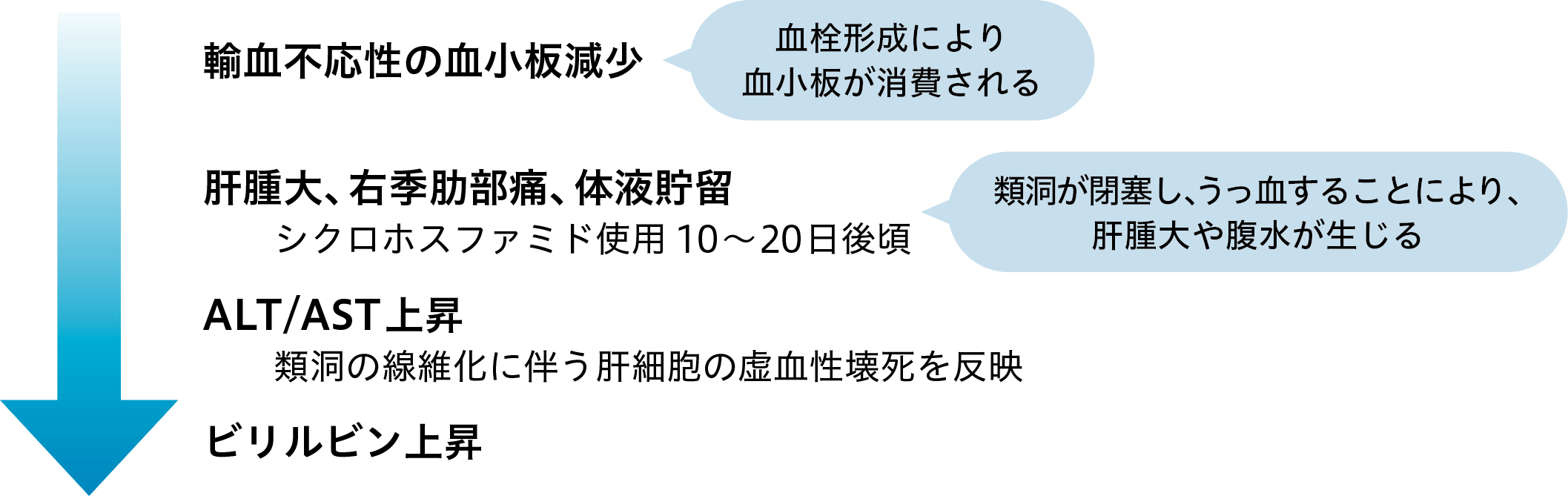

SOSの症状・徴候

造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA 第2版(2022年1月)より作成

Doctor's Comment

肝酵素やビリルビンの値を重視する傾向にあるが、これらの値が変化する前に輸血不応性の血小板減少や、肝腫大、右季肋部痛、体液貯留などの徴候が認められることが多いため、注視していくことが望ましい。

Nurse's Comment

SOSモニタリング(発症前の段階)で説明されたリスク因子保有数を意識しながら、心窩部痛、腹水貯留に伴う腹部膨満感、悪心、浮腫などの症状に注意する必要があります。

体重増加は1つの指標でもあり、毎日同じ時間帯に体重を測定し、変化があれば、SOSを念頭に置いて医師へ報告することを意識しています。

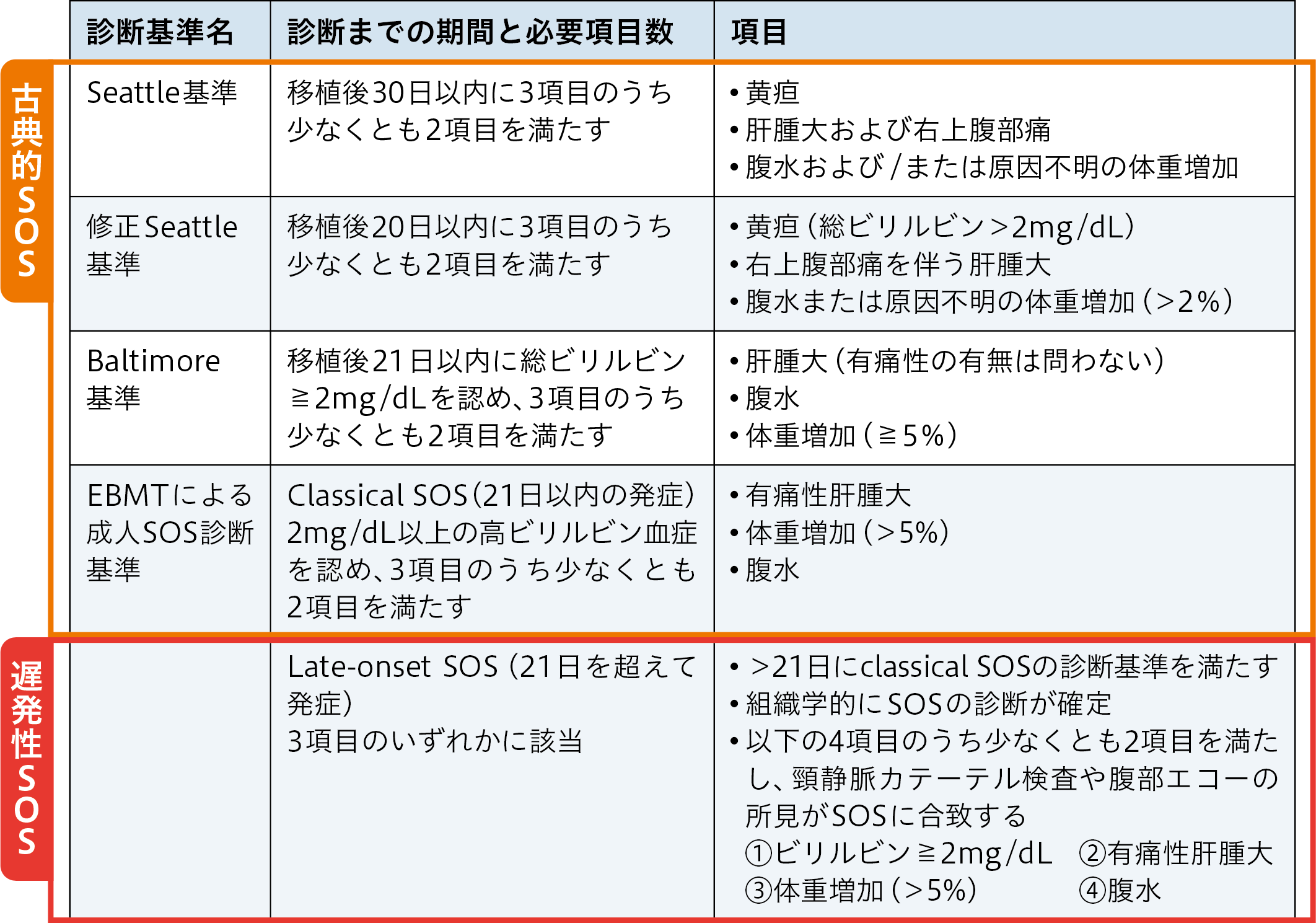

診断基準

- SOSは、臨床的な徴候である①有痛性肝腫大、②総ビリルビンの増加、③腹水を伴う体重増加により診断される。

- 診断基準として、修正Seattle基準やBaltimore基準が知られており、いずれも特異度は高いが感度が低いとされる。Baltimore基準は高ビリルビン血症を必須としている点が修正Seattle基準とは異なる。

- 診断感度を高め、早期治療介入を可能にすることを目的に、EBMTが新たなSOS診断基準を発表し、移植後21日よりも後に発症する遅発性SOS(Late-onset SOS)の診断基準が設けられた。

VOD:肝中心静脈閉塞症(Veno-occlusive disease)

造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA 第2版(2022年1月)より作成

Doctor's Comment

各診断基準によって診断に必須の項目や、感度、特異度が異なっている。

1つの診断基準に限定せず、複数の診断基準を用いることで、早期にSOSを疑い、適切な診断に繋げていくことが重要である。

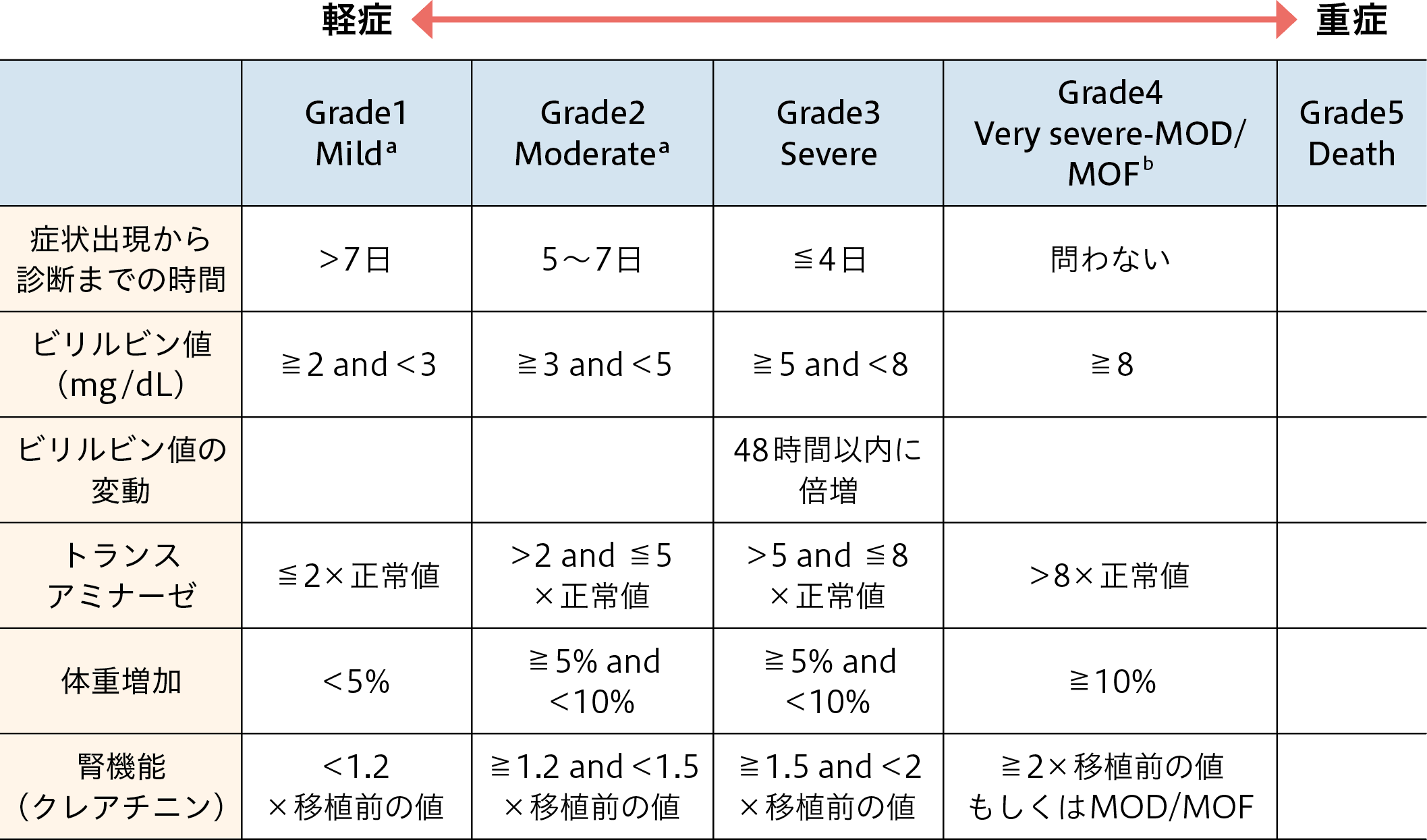

重症度分類

- EBMTは治療介入が必要である重症患者を明確にするためにSOS重症度分類も発表した。

- ビリルビンや肝酵素の値だけでなく、症状発現から診断に至るまでの時間や、ビリルビン値の増加速度も重症度判定に取り入れられている。

- SOS発症のリスク因子を2つ以上を有する患者では1つ上の重症度に分類するなどの工夫が行われている。

6項目中2項目を満たせばその重症度に該当する。2つ以上の重症度に当てはまる場合は最も高い重症度を採用する。

a:SOSのリスク因子が2つ以上ある場合は重症度を1つあげる。

b:MOD/MOF(multi-organ dysfunction/multi-organ failure)があればvery severeとする。

造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA 第2版(2022年1月)より改変

Doctor's Comment

SOSを疑う症状が出現してから急速に悪化することがあるため、重症度を判定するだけでなく、リスク因子、診断基準と合わせてモニタリング的に活用することで、いち早く患者の変化に気付き、重症化する前に治療介入することが望まれる。

検査/診断方法

画像診断

- 低侵襲である腹部エコーが頻用される。SOSでは胆嚢壁の肥厚、腹水、肝腫大、門脈血流停滞や逆流などを認めるが、SOSに特異的な所見でないことに留意する必要がある。

- 上記エコー所見に加え、傍臍静脈径、肝動脈抵抗指数などを含む10項目を評価、点数化してSOSを診断する方法(HokUS-10)が、単施設で行われた前向き試験結果に基づき考察された3)。

- 3)Nishida M, et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2018; 24(9): 1896-1900.

肝生検

- 非侵襲的な検査で診断に至らない場合は、肝生検による病理診断を考慮する。経皮的アプローチの他、特に血小板数が低い場合は、より安全な経静脈的アプローチが選択される。

Doctor's Comment

2022年1月に改訂された“造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA(第2版)”では、新たに(HokUS-10)に関する記載が追加となり、SOSの診断補助ツールとして画像検査の有用性が高まっていることがうかがえる。腹部エコー検査は、客観的情報を適時的に得られるため、SOSの早期診断に繋がる非常に有効な検査方法だと考えている。

Nurse's Comment

腹部エコーは、肝臓やその周辺の血管等に異常がないかを調べることで、SOSの診断の参考として用いられる検査です。SOSのリスクが高い患者さんでは、早期発見のため、より頻度を高くして実施する場合もあります。看護師の役割は、患者さんがエコー室まで安全に移動し、確実に検査が実施できるように身体面および精神面へのケアを実施することです。特に検査室への移動となると、患者さんに対する身体的な負荷は無視できません。また、無菌室を出ることによる感染のリスクもあるため、その都度対策を講じる必要があります。実際に検査を受ける際は、利尿剤などの点滴を可能な限り避けられるように、検査部門と連携し、患者さんに関する情報共有を行っています。

SOSモニタリング(治療の段階)

Doctor's Comment

SOSの予防や治療における支持療法の重要性は高い。発症前から、水分や電解質のバランス管理、血行動態の調整といった支持療法を丁寧に継続し、小さな変化に速やかに気付き、治療介入を行える体制を整えておくことが重要と考えている。

SOSは一旦発症すると重症化する頻度が高いため、前項で述べたリスク因子を用いて発症リスクを評価すると共に、予防を意識することが重要である。SOSの予防薬としては、ウルソデオキシコール酸やヘパリン類などが用いられている(いずれも適応外)。

SOSの支持療法/予防薬について

支持療法

具体的には、血小板輸血、電解質や水分の調節による体液管理、少量ドパミンによる腎血流量の維持、不快感や呼吸障害に対する腹水穿刺といった内容が挙げられる。

予防薬(ウルソデオキシコール酸・ヘパリン類など)

- 造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA(第2版)において、SOSの予防薬としてウルソデオキシコール酸、ヘパリン類、アンチトロンビン、デフィブロチド、新鮮凍結血漿が挙げられている。いずれも本邦では適応外であることに注意が必要である。

Nurse's Comment

支持療法に関するモニタリングは、普段の患者さんとの関わりの中で実施できるものも多く、看護師が主体となって実施すべき事項と言えます。

例えば腹水やそれに伴う体重管理に関しては、点滴の投与量により一層注意を払ったり、患者さんの尿量に注意を払ったりといったことが挙げられます。IN/OUTバランスや体重増加に加え、浮腫(腹水だけでなく、顔面、下腿など)の有無に気付けるよう、日頃から患者さんの全身状態の観察を実施しておくことが重要です。他にも、呼吸回数や呼吸苦、SpO2のようなバイタルサインの微妙な変化に注意を払うことが挙げられます。迅速な情報共有は、SOSの早期発見のために重要です。

SOSの治療薬について

デフィブロチド(DF:デファイテリオ®)

DFは、重症または重症化するおそれのあるSOSの治療薬として本邦で承認された薬剤である。各種凝固・線溶系因子に影響することで血管内皮細胞の保護に寄与すると推察されているが、明確な作用機序は明らかとなっていない。DFの注意すべき合併症としては出血があり、出血リスクを増加させる可能性のある抗凝固薬などの薬剤は併用してはならない4,5)。

DF投与中に侵襲的手技を行う場合は、半減期が2時間未満と比較的短いことを考慮して、少なくとも手技の前後2時間は中止すべきである。生命を脅かすような出血を認めた場合には、DFは直ちに中止しなければならず、再開は症例ごとにリスクとベネフィットを十分に考慮した上で判断すべきである。

トロンボモジュリン(rTM)(適応外)

rTMは、播種性血管内凝固症候群(DIC)を適応にもつ薬剤であり、近年、SOSに対する有効性を示唆する症例報告が相次いでなされている。rTMは抗凝固作用のみならず、抗炎症作用や血管内皮保護作用を有することが示唆されている。

ステロイド(メチルプレドニゾロン)(適応外)

SOS患者において、IL-6、IL-8やTNFαなどの炎症性サイトカインの濃度が上昇していることが報告されており、メチルプレドニゾロンの投与が考慮される場合がある。ただし、SOSの病態形成にどの程度炎症が関与しているかは定かでない。

造血細胞移植ガイドラインSOS/TA-TMA 第2版(2022年1月)を参照

- 4)Mohty M, et al. Bone Marrow Transplant. 2020; 55(3): 485-495.

- 5)Bonifazi F, et al. Transplantation. 2021; 105(4): 686-694.

Doctor's Comment

造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA(第2版)において、SOS治療薬としてデフィブロチド/遺伝子組み換えトロンボモジュリン/メチルプレドニゾロンが記載されている。この内、SOSを適応にもつのはデフィブロチドであり、他の2剤は適応外であることに注意が必要である。

Nurse's Comment

薬剤投与時、看護師は医師よりも高い頻度で患者さんと関わるため、薬剤治療におけるモニタリングで担う役割は大きいと言えます。特にSOSのように急性反応がある疾患では、看護師が意図的に情報収集する観察力や判断力が求められます。

例えば、デフィブロチドによる治療時は出血リスクに注意が必要であり、普段の生活で出血を起こさないように、患者さんへの教育が重要となります。他にも、起立時の血圧変動の確認、トイレに行く際の立位時や歩行時の転倒には最も注意を促し、必要に応じて看護師による見守りや介助を行っています。

また、患者さんに観血的な処置が行われる場合、休薬の必要があることを把握しておくと共に、チーム内で情報共有をしておくことも挙げられます。

お役に立ちましたか?

お気に入りメモ